こんばんは、ランナーの専門家で理学療法士の木城拓也です。

先生!マラソンに必要なのは心肺機能ってよく聞きますけど、正直よくわかりません。心肺機能って具体的に何なんですか?

ラン子さん

ラン子さん

心肺機能って、だいぶ抽象的な言い方ですよね。

もっと抽象的な言い方だと『スタミナ』とか『体力』とか言われていますが、筋力とかタイムとかと違って目に見えないですし、わかりずらいですよね。

『よくわからないけど、マラソンを完走したり、早く走りきるためには、心肺機能やスタミナがとても重要。』

ほとんどの方がそんな認識ではないでしょうか?

でもこれだと、効率よく練習をして、マラソンを早く走りきれるようになるのは非常に難しいと言わざるをえません。

それはそうですよね、心肺機能を自分でも何のことだかちゃんとわかっていないのに、それを鍛えることは不可能です。

大胸筋が何だかわかっていないのに、腕立て伏せやベンチプレスをしませんよね?

ということで今回は、ランナーの方が早くマラソンを走りきるために必ず必要な『心肺機能』と、『心肺機能を強化する練習方法』について詳しく説明していきたいと思います。

目次

マラソンに必要な心肺機能を強化するためには、筋肉に酸素が不足した状態を作ることが重要

マラソンのように長い距離を長時間走るためには、筋肉の細胞内で脂肪やグリコーゲンを燃焼させ、エネルギーを作り出しています。

そして、この脂肪やグリコーゲンを燃焼させるためには、酸素が必要不可欠です。

この必要不可欠な酸素を、筋肉内の細胞に送り届ける作業こそが、心肺機能であり、この能力が高ければ高いほど、人は早く長く走り続けることができます。

なるほど!何となく心肺機能の大枠がわかった気がします。でもそんな能力どうすれば鍛えられるんですか?

ラン子さん

ラン子さん

ざっくり簡単に言うと、

筋肉内の酸素が不足した状態を繰り返し作ることで、体はその状態を何とかしようとして、心肺機能は進化していきます。

なるほど!だから高橋尚子選手とかが、あえて酸素の薄い山とかで高地トレーニングをするわけですね。

ラン子さん

ラン子さん

心肺機能には4つの能力と5つの要素があります

心肺機能を高めるには、4つの能力と5つの要素があります。

ここでは、その5つの要素の1つひとつを掘り下げて説明していきます。

▼の動画でも解説しています。

①肺の能力Ⅰ(肺換気量)

まずは、肺換気量です。

これは何かというと、

肺に空気を取り込む能力のことです。

これが少ないと、どんなに良い心臓と血管を持っていても、単純に酸素自体の量が足りないので、脂肪やグリコーゲンを燃焼してエネルギーに変えることが難しくなってしまいます。

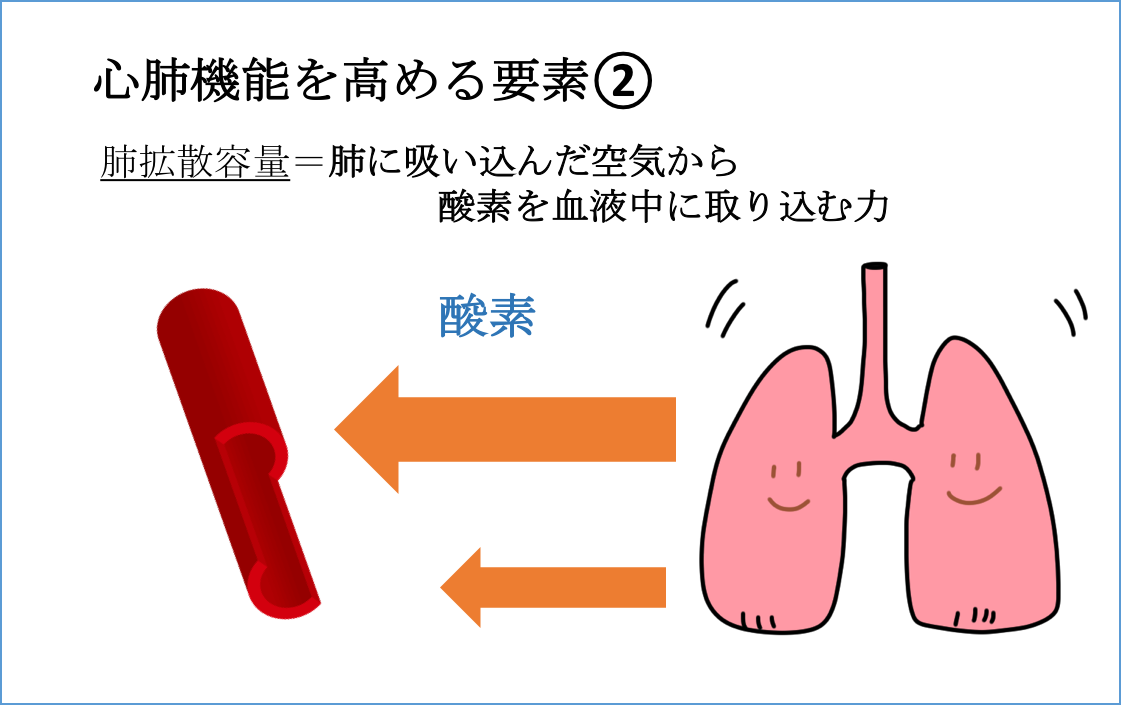

②肺の能力Ⅱ肺拡散容量

2つ目に必要な要素は、肺拡散容量です。

これは、肺に吸い込んだ空気から酸素を血液中に取り込む能力です。

取り込む量は、多ければ多いほど良いです。

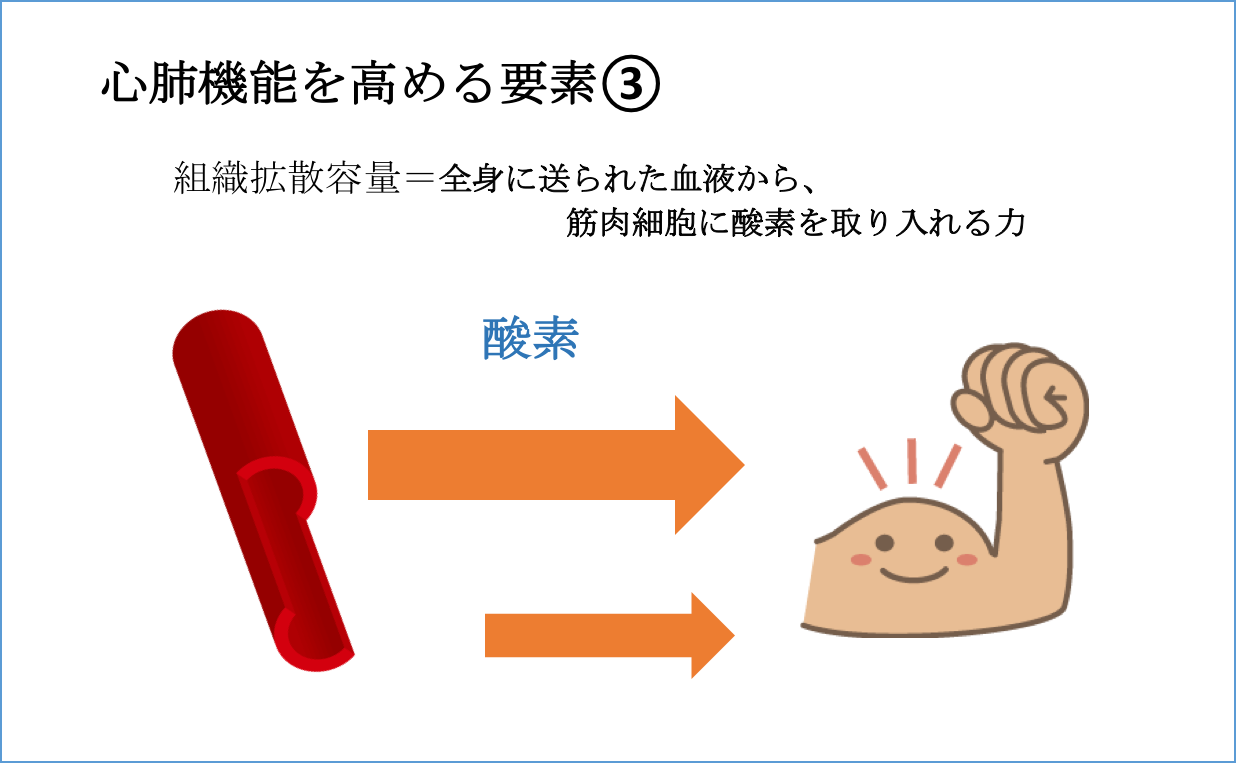

③血液の能力(組織拡散容量)

3つ目に必要な要素は、組織拡散容量と言って、

全身に送られた血液から、筋肉細胞に酸素を取り入れる能力のことです。

血液内の、赤血球中のヘモグロビンが筋肉の細胞内に酸素を運びます。

④血管の能力(毛細血管の数)

4つ目の要素は、筋肉組織中に張り巡らされた、毛細血管の数です。

この毛細血管の中を血液が通り、③でも書いたように、その血液のうちの赤血球中のヘモグロビンが酸素を運んでいます。

つまり、この毛細血管の数が増えれば増えるほど、血流が増えるので、筋肉の細胞内に酸素が行き渡り、脂肪やグリコーゲンを燃焼して生み出せるエネルギーの量も増えるのです。

⑤心臓の能力(心拍出量)

5つ目の要素は、心拍出量と言って、血液を心臓から全身に送り出す能力です。

これは、1回に全身に送り出せる血液の量が多いほど良いです。

よく運動選手は、脈拍が遅いほど良いと言いますよね?

あれは、脈拍が遅い人ほど、1回に多くの血液を心臓から全身に送り出せるためです。

何度も何度も、心臓が頑張って拍動を起こす必要がなくなります。

逆に今度は、心拍出量が多い人と、少ない人がマラソン中1分間に120回の同じ心拍数で走ったとしましょう。

心拍数は一緒でも、実際に全身の筋肉に血液が届くスピードも量も心拍出量が多い人の方が、圧倒的に有利です。

なのでマラソンランナーが心拍出量を鍛えることは、極めて重要なのです。

マラソンの練習で鍛えることができる能力と方法とは?

上であげさせていただいた5つの要素、つまり心肺機能を、マラソンの練習をする中で、鍛えていきます。

- 肺換気量+肺拡散容量=肺の能力

- 組織拡散容量=血液の能力

- 毛細血管の数=血管の能力

- 心拍出量=心臓の能力

血液と肺と心臓の能力の鍛え方

これにはインターバル走が有効です。

インターバル走は通常のランニングに比べて、心臓と動脈に大きな負担がかかります。

すると、この状況下でも動くためには大量の酸素が必要になってきます。

そのため、呼吸器と循環器のがフル活動し、結果としておもに、肺・心臓・血液の能力が飛躍的に高まります。

これを知っててインターバル走を行うのと、知らずに行うのとは効果が全然違います。

筋トレをするときに、筋肉を意識した方が、効率よく良い筋肉ができるのと同じ理屈です。

肺と心臓を鍛えるっていうのは何となくわかるけど、血液を鍛えるってなんかイメージがつきません。どういうことですか?

ラン子さん

ラン子さん

確かに血液を鍛えると言ってしまうとなんか変な感じがしてしまいますが、

要は、酸素を運ぶのに必要な、血液内のヘモグロビンの量を増やすということです。

大量に酸素が必要になると、その量に比例して酸素を運ぶヘモグロビンが必要になりますよね?

ヘモグロビン不足が続くと体はこれではマズイとなって、ヘモグロビンの数も増やしていきます。

血液を鍛えるというのは、これのことです。

なるほど!人の体ってすごいですね!

ラン子さん

ラン子さん

※インターバル走の細かいやり方やタイム・本数の設定方法に関しては後日別記事で詳しく書かせていただきます。

血管の能力の鍛え方(毛細血管の増やし方)

これは、LSD(ロング・スロー・ディスタンス)と呼ばれる練習方法です。

走っているときには、筋肉内の細胞に酸素を送るため、筋肉内に張り巡らされた、毛細血管にたくさんの血液が流れます。

この状態が長時間続くことで、体はもっと毛細血管が必要だと判断し、毛細血管を増やし始めます。

筋肉の毛細血管が増えれば、それだけ筋肉で利用できる酸素の量が増えます。

ですので、早く走るきつい練習だけでなく、ゆっくりでいいので長い時間走る練習というのも、心肺機能を高めるという意味では必要なのです。

5つの能力を総合的に鍛える練習

上で説明した、インターバル走と、LSDを行った上で、

今度は、あらかじめ設定した長い距離を、ギリギリ走りきれるぐらいのスピードで、常に一定のペースで走る練習です。

インターバル走の時ほどでなくても構いませんが、ある程度早いペースで長い距離を走ることで、スピードを持続する訓練になります。

これは、心臓・肺・血管・血液、全てにある程度負担がかかるため、心肺機能全般をバランスよく鍛えることができます。

まあ要するに、みなさんが普段いつも走っている方法だと思います。

ただし、ここで強く意識してほしいことがあります。

はじめに決めたペースは絶対に変えないでください。

ペースの決め方としては、頑張れば走りきれるけど手を抜いたら達成できないぐらいのペースに設定します。

もしくは、目標にしているレースのタイムがあれば、

そのレースの距離÷目標タイム に設定するといいと思います。

たとえばフルマラソンを4時間30分で走る人でしたら、1kmあたり6分30秒くらいのペースにします。

そして、実際に走る距離は42km出なくても構わないので、最初に走ると決めた距離までは、必ずそのペースで最後まで走りきってください。

途中でやめてしまったり、疲れてきたからと言って、ペースを変更しないように頑張ってみてください。

まとめ

心肺機能とは、▼の能力で構成されている。

- 肺換気量+肺拡散容量=肺の能力

- 組織拡散容量=血液の能力

- 毛細血管の数=血管の能力

- 心拍出量=心臓の能力

これらを鍛えるためには、

- インターバル走

- LSD(ロング・スロー・ディスタンス)

- 一定のペースを守って長い距離を走る練習

を意識的に行う必要がある。

以上です。