「変形性膝関節症と言われたけれど、何か自分でケアできることってなんだろうか…」

辛い痛みと付き合い続けるのは誰だって辛いものですよね。

少しでも自分でケアしてラクにしたいものです。

そんな時には自分でできるマッサージをやってみませんか?

この記事ではマッサージの効果や部位別のやり方をご紹介します。

そしてそのまま続けると逆効果になりかねないマッサージの注意点も解説します。

今日から始められるマッサージを行って辛い膝の痛みを和らげましょう!

目次

変形性膝関節症にマッサージが有効な3つの理由

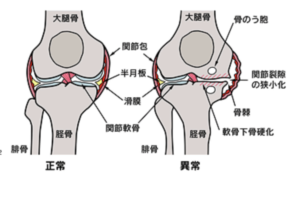

変形性膝関節症は、膝にある軟骨がすり減ることで膝に痛みが出る疾患です。初期症状は歩き始めや立ち始めに膝の痛みが出ることですが、悪化すると寝ている間にも痛みがあり日常生活にも支障をきたします。

肥満や加齢などが引き金となり、O脚変形と共に膝の軟骨がすり減ることで発症します。

■参照:公益社団法人日本整形外科学会

変形性膝関節症についてはこちらの記事で原因や治療法について解説しています!

O脚になり変形性膝関節症になると、膝を動かすときに周りの筋肉が正常に働きにくくなります。

理由は、脚の形が変わることで使う筋肉のアンバランスが生じるからです。

筋肉がアンバランスに使われると、筋肉は硬くなってしまいます。

その硬くなった筋肉によりコリが生じて痛み刺激が生じます。

特にまだ軽症の場合は軟骨のすり減りによる痛みよりも筋肉からくる痛みが多いです。

コリを除去するためにはマッサージを行いましょう。

マッサージの効果は以下のようなものが挙げられます。

- 筋肉・筋膜が柔らかくなる

- 膝の曲げばしがしやすくなる

- 痛みの緩和につながる

では詳しく解説していきます。

筋肉・筋膜が柔らかくなる

マッサージでは圧により筋肉に一時的に血流を止め、その後緩めることで血流再開により筋肉が柔らかくほぐれます。

筋肉のみでなく筋膜も柔らかくすることができます。

筋膜とは筋肉の周りにある膜のような組織のことを言います。

筋膜は全身をボディスーツのように覆っており、その状態が悪くなると痛みにつながってしまいます。

膝の曲げ伸ばしがしやすくなる

膝の周りにはたくさんの筋肉がついており、複数の筋肉が協力して曲げ伸ばしを行っています。

筋肉や筋膜が柔らかくなることで筋肉の柔軟性が上がり、膝の曲げ伸ばしがしやすくなります。

特に変形性膝関節症ではO脚による関節の変形に伴って筋膜が傷ついていることがあります。

筋膜が傷つくと、その筋膜が自己修復しようとしますが、その過程で他の筋膜にくっついてしまいます。

くっつくことで滑りが悪くなり、さらなる痛みの原因になります。

そこでマッサージをすることで筋膜の滑りをよくする効果があり、曲げ伸ばしがスムーズにできるようになります。

痛みの緩和につながる

マッサージにより、筋肉や筋膜の柔らかさが戻ると膝の動きがよくなります。

動きが良くなることで膝の曲げ伸ばしがスムーズに行えます。

筋肉はゴムのような性質があります。

硬いゴムを引っ張ると亀裂が入ったりちぎれたりしてしまいますよね。

筋肉も同じで、硬い筋肉は痛みが出やすくなります。

しかし、マッサージで柔らかくなった筋肉は柔らかいゴムのようによく伸び縮みして痛みにくい状態をキープできます。

その結果、痛みが改善されますので、マッサージで筋肉を柔らかくすることは痛みに効果的です。

変形性膝関節症のマッサージのポイント3つ

変形性膝関節症症でマッサージする際に、気をつけなければならないポイントがあります。

- 強さ

- タイミング

- 頻度

これらを誤ってしまうとより痛みが強くなったり、変形性膝関節症を悪化させてしまう可能性があります。

マッサージと似ていますが筋膜リリースでの注意点も同じことが言えますので、こちらの記事も参考にしてください!

変形性膝関節症以外の膝の痛みにも効果的な筋膜リリースはこちらを参考にしてください。

マッサージの強さ

「マッサージは強ければ強いほど“やった感”が出るから好き」という方もいらっしゃいます。

しかし、強すぎるマッサージは筋肉の防衛反応を促進してしまいます。

防衛反応がでると筋肉はさらに痛まないように固くなってしまい、マッサージしているのにほぐれません。

その結果、関節の動きが良くならずに痛みが悪化するケースもあります。

では、どのくらいの強さが良いのでしょうか?

目安としては「いた気持ち良い」くらいが効果的です。

マッサージには心理的なリラックス効果もありますので、しっかりと圧を加えながらも気持ちよく実施できる強度が最適です。

また、自分の感覚ではちょうど良い強さでやっていたとしても以下の場合は圧が強すぎる可能性があります。

- もみ返しがくる

- 痛みが強くなる

- 内出血になる

- 筋肉が硬くなった気がする

このような場合はもう少し優しくやってみましょう。

筋膜リリース用にゴツゴツしたローラーが売られていますが、突起が高すぎる場合は圧が強くなりがちです。

そしてそのようなローラーに乗るような形で自分の体重を乗せて行うマッサージは、力の加減もしにくくなるため注意が必要です。

自分の手を使って力加減を調整しながらマッサージしましょう。

逆に優しすぎてもコリに効かない場合もあります。

マッサージ後に効果を感じられなければ強くしてみても良いでしょう。

しっかりとマッサージ前後で自分の体の状態を観察することが大切です。

自分で効果を感じられるかどうかを、直後だけでなく翌日や翌々日まで様子を見ましょう。

マッサージのタイミング

マッサージは基本的に自分が気持ちよく実施できるタイミングで行って大丈夫です。

しかし、さらに効果を期待するのであればおすすめのタイミングがあります。

それは体が温まっている時です。

体が温まることで筋肉が柔らかくなっているので、特にコリをほぐしやすくなります。

具体的には入浴後に行うのがおすすめです。

入浴後にまとまった時間が取れない場合は昼間の体が温まっていて、自分の気持ちがリラックスできる時に実施しましょう。

マッサージは習慣化して継続するのが大切なので、自分の無理のない範囲で時間帯を決めてルーティン化するのが良いです。

マッサージの頻度

頻度に関しては2種類の考え方があります。

- 丁寧にじっくりと2〜3日おきに行う

- 少しずつ毎日行う

マッサージを始めて間もない頃はもみ返しや痛みが増えないかなど、様子を見ながら実施するのが良いです。

2〜3日おきにしっかりとマッサージをして膝の痛みの改善をチェックしましょう。

そして、慣れてきたり一度にまとまった時間が取れない場合は、毎日少しずつ実施しても大丈夫です。

変形性膝関節症には筋膜リリースマッサージがおすすめ

筋膜リリースとは筋膜の状態を整える施術のことを言います。

変形性膝関節症の場合、軟骨がすり減ることで生まれる一次的な痛み以外に、筋膜の異常により二次的な痛みも引き起こしている可能性があります。

その筋膜の異常を改善する方法が筋膜リリースです。

二次的な痛みが取れるだけでも日常生活への支障が減ります。

なんだか難しそうに感じますが、マッサージで筋膜リリースが可能です。

筋膜リリースの詳しい効果についてはこちらの記事もご覧ください。

ここからは筋膜リリースマッサージのやり方について説明します。

変形性膝関節症のマッサージおすすめ3選

では、具体的な変形性膝関節症のケアのためのマッサージをご紹介します。

- 太ももの前側

- 太ももの外側

- 太ももの内側

この三箇所をマッサージすると膝の大きな筋肉をほぐすことができます。

特に変形性膝関節症になると硬くなったり弱くなりやすい筋肉ですので、しっかりとマッサージしていきましょう!

太ももの前側のマッサージ

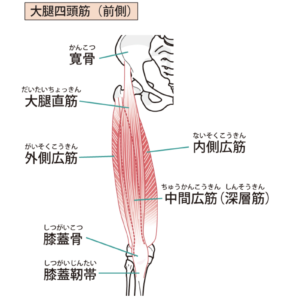

太ももの前側には大腿四頭筋という筋肉がついています。

この大腿四頭筋は人間の体の中でも最も大きな筋肉と言われており、その筋肉は4つの部位に分けることができます。

変形性膝関節症になると、この大腿四頭筋の動きが悪くなります。

特に内側の内側広筋は弱っているケースが多く、筋力が弱るだけでなく硬さも生じてしまいます。

筋肉が硬くなるとさらに膝の動きが悪くなり、痛みにつながります。

しっかりとマッサージして筋肉を動きやすくすることが大切です!

- 太もも前面の太い筋肉(大腿直筋)の少し外側に指を添える

- 太ももの真ん中くらいのところを指先で揉む

- 上下左右・斜めなど揉み方を変えていく

動画でも解説しております!

痛すぎない程度に行いましょう。

強すぎる刺激は筋肉を傷つけてしまう可能性があります。

太ももの外側のマッサージ

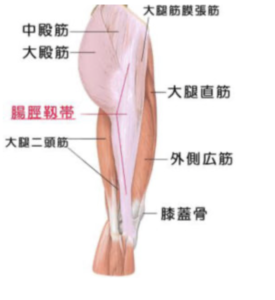

太ももの外側には長脛靱帯という靱帯があります。

この長脛靱帯とその後ろ側の大腿二頭筋の境目をほぐしていきます。

参考:HK Labo

太ももの後ろの筋肉は日常生活では意識しないと使われにくい筋肉です。

あまり使われていないと硬くなったり冷えたりしやすくなります。

変形性膝関節症になると膝が伸びにくくなるのは、この膝裏の筋肉が硬くなるせいです。

膝裏の筋肉が硬くなり、膝が伸びにくくなると膝の負担増加や姿勢の悪さにつながり痛みが増えてしまうので、しっかりとマッサージしましょう!

- 横座りをする

- 内股になっている方の太ももの外側を触る

- 太ももの骨の少し裏側付近を揉む

横座りとはこのような座り方です。

この場合は右足のマッサージの開始姿勢になります。

太ももの骨に沿うような形で外側をほぐしていきましょう。

こちらの動画の中でもご紹介しておりますので、詳しくはご覧ください!

太ももの内側のマッサージ

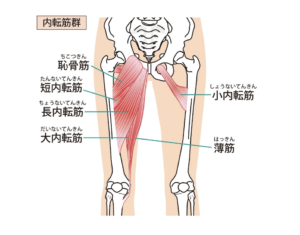

太ももの内側には内転筋群と呼ばれる複数の筋肉がついています。

参考:melos

この筋肉も日常生活で使われにくいため、硬くなったり弱くなったりしやすいです。

足を閉じる動きで使われる筋肉なのですが、椅子に座っていて気づいたらガニ股になっているという方は既に筋力が落ちてきている可能性があります。

変形性膝関節症になると、さらに筋力が落ちたり短くなりやすい筋肉ですので注意が必要です。

筋力が落ちて動きが悪くなると筋肉が硬くなり、膝の痛みを悪化させてしまうう危険性があります。

なのでマッサージを日頃から行い、伸び縮みしやすい柔らかい状態を保ちましょう。

- 膝のお皿の上に手のひらを当てる

- そのまま指を太ももにそわせる

- 指4本分触るところを目安にする

- その部分を指先で太ももにそわせてマッサージする

動画も参考にしてください。

硬くなりやすい部分なので他のところに比べて少しの圧でも痛みが出るかもしれません。

その時は押す力を弱めて調節しましょう。

ほぐれてくると痛みを感じにくくなりますので、状態に合わせて強さを変えるのが大切です。

太ももの前側・外側・内側のマッサージについて解説いたしました。

LINEに登録していただくとより個別にあなたに合った動画選ぶことも可能です!

変形性膝関節症マッサージの注意点

良いことばかりに見えるマッサージですが、闇雲にやり続けると逆に悪化させてしまう場合もあります。

そこで注意してほしい以下のポイントがあります。

- 自分の膝の状態を知る

- 自己流で続けてしまう

自分の膝の状態を正しく理解していないと、どんなにセルフケアしても効果が出にくい場合があります

膝の変形が進んでしまっている場合は変形性膝関節症がかなり進行しているので、手術などの医療行為を早めに受けた方が良いです。

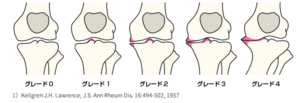

変形性膝関節症の重症度の判定に進行度分類というものがあります。

変形性膝関節症の進行度分類 1)

グレード0:正常

グレードⅠ:骨棘の可能性、関節裂隙狭小化の疑い

グレードⅡ:明確な骨棘、関節裂隙狭小化の可能性

グレードⅢ:中等度で複数の骨棘、明確な関節裂隙狭小化、骨硬化、骨端部変形の可能性

グレードⅣ:大きな骨棘、著明な関節裂隙狭小化、高度の骨硬化、明確な骨端部変形

このように変形が進んで手術適応になるような関節の状態であればマッサージで様子を見る前に主治医に相談しましょう。

筋肉や筋膜による痛みではなく、軟骨のすり減りが直接的に痛みを起こしていますので、マッサージでの改善は難しいです。

また、痛みの原因は姿勢や体の使い方によってそれぞれ異なるので、初期のうちから理学療法士などの専門家に相談すると良いでしょう。

マッサージを「自己流で続けてしまう」ことも危険信号です。

雑誌やテレビなどの情報を見て自己流で続けてしまっていませんか?

それでも良い状態が続けば良いのですが、痛みをぶり返したり状態が変わらない場合は注意が必要です。

そのまま時間が経てば重症化や痛みが増える原因につながります。

このような場合も、初期のうちから専門家に相談して自分に合った解決方法を実施することで悪化を防げます。

こちらの動画でも詳しくお話ししています。

変形性膝関節症の痛みを今すぐどうにかしたい人へ

「セルフマッサージを行ってみたが、痛みがなかなかとれない…」

「専門家に相談したいけど、どこに行けば良いかわからない…」

そんなときはぜひ理学ボディにご相談ください!

変形性膝関節症は整形外科疾患では多いケースです。

理学療法士であれば何人もの患者さんの施術経験があります。

理学ボディでは確実なケアで3回以内に痛みを改善することを目標としている整体院です。

医療知識と確かな技術のある理学療法士があなたの辛い膝の痛みの改善に努めます!

まとめ

今回の記事では、変形性膝関節症で痛みに悩む方向けにマッサージについて解説しました。

マッサージで筋肉や筋膜をケアすることで、膝の痛みが改善するケースがあります。

特に変形性膝関節症の初期では軟骨のすり減りによる痛みではなく、筋肉由来の痛みが多いので効果が期待できます。

そのためにはまず自分の膝や姿勢の状態を適切に把握することが大切です。

すでに変形が進んでいる場合はマッサージでは改善が難しく手術が必要な場合もあります。

状態を知ったのち改善のためのマッサージを実施し、その後の状態観察を行いましょう。

改善しているようであれば続けて良いですが、もみ返しや内出血などのトラブルがあればやり方や強さを見直す必要があります。

適切な処置やセルフケアを行うためには膝の痛みが軽いうちから専門家に相談するのが一番です。

手術が必要なほど重症化してしまってからでは、日常生活を送ることもままなりません。

ぜひとも理学ボディに一度ご相談ください。

そして痛みを和らげて毎日を快適に過ごしましょう!