足の裏が腫れて痛いという経験は多くの人が一度はあるでしょう。

その原因は一つとは限らず、多岐に渡ります。

本記事は体のプロである理学療法士の視点から、足の裏が腫れる・痛む原因を筋肉や骨、皮膚疾患、病気の3つに分けて解説していきます。

後半では、それぞれの対処法も記載していますので、痛みに困っている方は実践してみてください。

あなたの痛みの場所に応じて、確認してみてください。

目次

足の裏の腫れ・痛みの原因3つ

足裏の腫れや痛みが発生するおもな原因は、

- 足裏の筋肉・骨に問題がある

- 足裏の皮膚に問題がある

- 病気の可能性

の3つが考えられます。

足の裏の筋肉・骨に問題がある

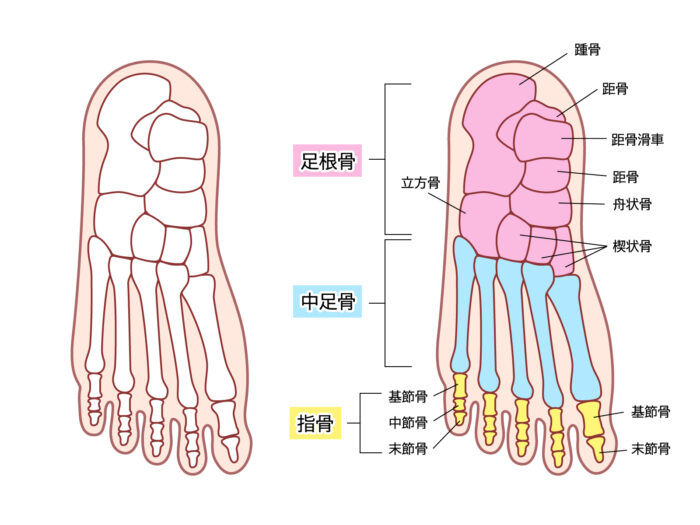

痛みの場所が足の裏の一部や中足骨周辺に現れる場合、足の裏の筋肉・骨が炎症・損傷している可能性が非常に高いです。

足の裏には多数の骨と筋肉があり、これらが複雑に絡み合って機能しています。

特に中足骨部分の腫れは、骨にかなりの負担が掛かっている危険性があり、早急な対処が推奨されます。

放置すると、筋肉や骨に永続的なダメージを与え、歩くのも困難となってしまうほど重症となる可能性もあります。

本記事の中で考えられる疾患をいくつかピックアップしていますので、自分の症状と照らし合わせながら見極め、対処していきましょう。

足の裏の皮膚に問題がある

痛みの場所や腫れが片方の足の裏や足の裏〜ふくらはぎにかけて広範囲に生じる場合、足の皮膚に問題がある可能性が高いです。

特に中高年の方々は皮膚がデリケートになっている場合が多く、注意が必要です。

魚の目や帯状疱疹、蜂窩織炎など足の裏の皮膚に発生しやすいいくつかのトラブルについて、本記事では症状や見分け方を具体的に解説します。

病気の可能性

痛みの場所が片側の足の裏に突然現れる、腫れだけでなくしびれも生じる場合、何かしらの病気の症状である可能性があります。

例えば、糖尿病の人では足裏の神経に障害が起きやすく、それが痛みや痺れとなって現れることもあります。

また、痛風では突然足裏の腫れや痛みが出現します。

この場合、いち早く受診をする必要性があるので、見分け方を以下で解説していきます。

足の裏の腫れ・痛みの原因【筋肉・骨】

特に注意すべき一つ目の原因は、足裏の筋肉や骨の問題です。

立ち仕事やハードな運動が原因となり、以下の疾患につながることが多いです。

足底筋膜炎

足底筋膜炎は特に踵(かかと)周辺で痛みを感じますが、進行すると土踏まずや指の付け根にも痛みが広がる可能性があります。

足の裏にある足底筋膜という組織が炎症を起こして、痛みを生じます。

特徴的なのは、朝起きて歩き始めや最初の一歩に痛みが生じます。

ヒールの高い靴を履くことや、激しいスポーツで一定異常の負担がかかると、一層痛みを加速させることがあるので注意が必要です。

踵骨下滑液包炎

踵骨下滑液包炎は、踵にある滑液包(衝撃を吸収するためのクッションの役割を果たす袋状の構造)が炎症を起こす病気です。足の裏の中でも、踵に体重がかかった時や起床後の歩き始めに痛みを生じます。

踵のみに腫れや痛みが生じた場合は、踵骨下滑液包炎である可能性が高いです。

踵への圧迫や、長時間の立ち仕事が原因となる場合が多くみられます。

外脛骨障害

外脛骨障害は、足裏の真ん中から内側、特に土踏まずのあたりに痛みや腫れを伴う疾患です。

外脛骨とは、足の内側にある過剰骨のことで、通常は無症状であることが多いです。

立ち仕事やハードな運動、長時間の歩行などが原因で症状を悪化させる可能性があります。

特に土踏まずが高い人や、扁平足の人はこの症状に注意が必要です。

踵骨骨折

踵骨骨折は、高い場所からの落下や交通事故など、踵の骨が直接的な衝撃や外力によって折れてしまうことで生じます。

非常に強い痛みが踵だけでなく足裏全体に広がり、歩行や立つこと自体が困難になるケースもあります。

このように原因が明らかで踵骨骨折が疑われる場合は、すぐに医療機関で診断を受ける必要があります。

絶対に無理やり自力で歩かないようにすることが重要です。

足の裏の腫れ・痛みの原因【皮膚疾患】

足の裏が突発的に腫れたり痛くなったりする場合、皮膚疾患が原因であることも考えられます。

特に、皮膚に何らかの問題(皮疹や赤み、硬化した場所など)がみられる場合は可能性が高まります。

ここでは、足の裏の腫れや痛みにつながる皮膚疾患の見分け方と具体的な対処法について詳しく説明します。

魚の目

魚の目は足の裏、特に指の付け根やかかとによく出現します。

特定の場所に過度な摩擦や圧力がかかることで皮膚が硬化して腫れや痛みが生じます。

魚の目の特徴は、ある一定の場所の皮膚が硬く白っぽくなり、触ると痛みが生じます。

市販の魚の目用サリチル酸パッチを試しても改善しない場合は、皮膚科での専門的な治療が必要です。

帯状疱疹

帯状疱疹は一般には左右どちらかの足に発症することが多いですが、場合によっては足の裏にも症状が出現することがあります。

神経の炎症によって症状が生じるため、神経の通り道に沿って痛みやかゆみといった症状が現れることが多いです。

帯状疱疹の特徴は、非常に強い痛みを伴う赤い発疹と小さな水疱が現れることです。これが見分け方の一番のポイントとなります。

足の裏で発症した場合、腫れとともに歩くことがほぼ不可能になるほどの痛みがある場合があります。

蜂窩織炎

蜂窩織炎は足の裏を含む足の皮膚のどの場所でも発症する可能性があります。

皮膚と皮下脂肪に起こる感染症であり、半日程度で発熱や悪寒、倦怠感など全身の症状も伴うことが多いです。

蜂窩織炎の見分け方は、皮膚が赤く腫れ、触れると熱を感じることです。

放っておくと重症化し、全身に影響を与える可能性もあるため、早めに皮膚科受診をすることをおすすめします。

足の裏の腫れ・痛みの原因【病気】

足の裏の腫れや痛みが続く場合、何らかの病気が背景にある場合も考慮する必要があります。

ここでは特に足の裏に症状が出やすい痛風と糖尿病に焦点を当てて、それぞれの症状の特徴や見分け方を解説していきます。

痛風

痛風は関節に炎症を起こす病気で、特に足の裏や足指、足の甲を中心に非常に激しい痛みが起こります。

この痛みは突然発生し、しばしば夜中に悪化する傾向があります。

症状の特徴としては、関節部が赤く腫れ上がり、触れると非常に痛いのが特徴です。

炎症がひどい場合には化膿するリスクもあります。

痛風が疑われる場合、すぐに医療機関で血液検査や酸値のチェックを受けることをおすすめします。

糖尿病

糖尿病が進行すると、足の裏を含めた末梢神経が傷つき、感覚が鈍くなることがあります。

特にこの症状は足先から出現することが多く、痺れなどの神経症状も伴います。

感覚が鈍くなるため、小さな傷や炎症も感じにくく、化膿しても気づきにくくなってしまいます。

靴擦れや小さな傷に気づかずそのまま放置してしまうと、最悪の場合、壊死につながる可能性も考えられます。

このような症状を感じたら、軽視せず、早期に内科または糖尿病専門医の診断を受けることが非常に重要です。

足の裏の腫れ・痛みの対処法

足の裏が腫れた・痛みが出た際の対処法は原因によって異なります。

足の裏の腫れ・痛みの原因が皮膚疾患や病気の可能性があるケースでは、早めに内科・皮膚科へ受診し医師の指示を仰ぎましょう。

足の裏の腫れ・痛みの原因が筋肉にあるケースでは、ふくらはぎや足部の筋肉の硬さが問題となっていることが非常に多いです。

その場合、以下のストレッチで痛みが軽減するケースが多いので、ぜひ実践してみましょう。

(※ストレッチは痛みのない範囲で行いましょう。痛みや腫れが強い場合は中止しましょう。)

ふくらはぎの筋肉のストレッチ

- 両手を壁につけ足を前後に広げる

- 前の膝は曲げ、後ろは伸ばし踵をつける

- 後ろ足のふくらはぎが伸びている状態でキープ

- 左右20〜30秒じっくりとストレッチ

足指の筋肉のストレッチ

- 片膝を立て、ゆっくりと体重をかける

- 親指を上に反らし、足裏の筋肉をストレッチ

- 左右、20〜30秒痛みのない範囲でストレッチ

足の裏の腫れ・痛み【まとめ】

足裏の腫れ・痛みには様々な原因が考えられます。

本記事では、筋肉や骨にまつわる疾患や皮膚疾患、その他の病気の可能性も含めて読者の方が見分けられるように解説してきました。

それでも自分での判断や対処が難しい、または症状が持続する場合は、早めに医療機関での診断と治療を受けましょう。

※当院では、あなたの症状に合わせて適切なストレッチ・マッサージをLINEでお伝えしています。

ぜひ、ご活用ください。

足の裏の腫れ・痛み【Q&A】

足の裏の腫れや痛みに関して、よくある質問を理学療法士の視点から解答しています。

※これらのQ&Aは一般的なガイドラインです。 具体的な症状や状態に適した対処法がありますので、専門の医療機関で受診することをお勧めします。

足の裏が痛い時に湿布を貼っても良いのですか?

湿布は一般的に痛みや炎症を抑えるために使用されますが、足の裏の痛みが何に起こるかによって適用かどうかが変わります。

例えば骨折などの場合は、湿布ではなく氷嚢やアイスバックを利用したアイシングが適応となります。

痛みの原因が不明な場合、闇雲に湿布で対処するのではなく、まずは専門の医師に診てもらうことです。

急な痛み・熱・腫れが出た場合は何科にかかればよいでしょうか?

外傷や何らかの原因で急な痛みや熱、腫れが起こった場合、最初に考えるべきは整形外科です。

また、皮膚に発疹や赤みが現れたり、かゆみを伴う場合は皮膚科となります。

痛い場所や症状によっては、総合内科やリウマチ科となることもあります。

原因がはっきりしない場合や、自分で判断ができない場合は、総合病院で診てもらうのがおすすめです。

モートン病と言われたのですが・・・

モートン病は、足の裏の中足骨間神経が圧迫されて起こる病気で、通常は前足部に強い痛みを感じます。

特に中高年の女性に多い疾患で、専門的な診断と治療が必要となります。

痛みが持続する場合は、整形外科など、専門の医療機関に診てもらい、指示に従うことが必要です。

痛む場所によって対処法は変わりますか?

はい、痛い場所によっては対処法は随時変わります。

例えば、足の裏が痛い場合と足指が痛い場合では、着用する靴やインソールの選び方、湿布の貼り方などが異なる場合もあります。

対処法は専門の医師の指導に従うようにしましょう。

立ち仕事で痛い時は、どんな対処法がありますか?

立ち仕事で足の裏が痛くなることは少なくありません。

対処法としては、適度な休憩、インソールを使用する、または足にあった靴を選ぶなどがあります。

特に腫れや急な痛みを伴う場合は、早めの医療機関での診断が推奨されます。

ほかにも、足部にまつわる痛みで気になる方は以下のページもご参照ください。

![膝に水がたまったおじさん[1]](https://kishiropt.com/wp-content/uploads/2017/07/膝に水がたまったおじさん1.png)