「懸垂をすると腕が痛い!」

「どうすれば痛くなく懸垂ができるの?」

このように懸垂による腕の痛みで悩んでいませんか?

近年の筋トレブームの中で、背中のトレーニングとして懸垂を行う方も多くいらっしゃると思います。

それと同時に懸垂によって腕を痛めてしまう方も少なくありません。

事実、懸垂はおもに僧帽筋や広背筋をトレーニングするのに有効的ですが、やり方を間違えると肩や肘、腕などに痛みを訴える方も多くなってしまいます。

結論、懸垂によって起こる痛みの原因は、以下のことがあげられます。

- 特定の部位の使い過ぎ(オーバーユース)

- 筋肉痛

- 炎症性の疾患

上記の原因をしっかり見極めずに痛みを放置してしまったり、自己流で対処してしまうことは、大変危険な行為です。

原因に対して、しっかりと適切な対応を取らないと、痛みはなかなか改善しません。

痛みや状態が悪化すると医療機関での治療が必要となる場合もあります。

でも安心してください。

今回の記事でご紹介する内容を順番に確認していけば、痛みを改善することは可能です。

本記事は、医療知識を持った現役の理学療法士が、懸垂による腕の痛みについてわかりやすく解説していきます。

当院は、今回ご紹介する腕の痛みを即時的に改善することのできる筋膜リリース専門店です。

懸垂での腕の痛みを今すぐ改善させたいという方は、懸垂の腕の痛みを今すぐ取るなら?をご覧ください。

目次

懸垂で腕が痛い時に考えられること

まず、懸垂で肘が痛くなってしまう理由は、どのようなことが考えられるのでしょうか?

おもに以下の3つのことがあげられます。

- オーバーユース(使い過ぎ)

- 筋肉の痛み

- 懸垂による怪我(炎症性疾患)

早く筋肥大を起こしたい、筋量を増やしたいという方に上記の問題は起こりやすいです。

トレーニング方法は、個人によって差があるためどれに当てはまるのか、一緒にチェックしてみましょう。

オーバーユース

まず一つは、トレーニングのやりすぎであるオーバーユースです。

オーバーユースとは、過用(overuse)を表し、練習を繰り返すことで特定の部位に負荷がかかり炎症によって痛みを起こしてしまう状態です。

別名、使い過ぎ症候群とも呼ばれています。

ではなぜオーバーユースが起こってしまうのでしょうか?

オーバーユースが起こる原因

オーバーユースが起こるには、いくつかの理由があります。そのため、単純に使い過ぎを改善するだけでは、痛みが再発してしまう恐れもあります。

まずは、単純にトレーニング量が多すぎる場合です。負荷が軽めであっても量が多すぎると体は疲労し、負担がかかります。

正しい負荷の設定として、RM法がありますので、懸垂で腕が痛い時の5つの対処法でご紹介していきます。

次にトレーニング方法が誤っている場合です。これはミスユースとも呼ばれ、誤ったフォームに起因する痛みです。正しいフォームについては、懸垂を腕の意味なく行う正しいフォームをご覧ください。

最後は、休息や栄養不足です。体に合わせて負荷量を決めても、基礎体力が低下している場合、相対的に負荷量は増えてしまいオーバーユースとなってしまうのです。

普段よりも疲れを感じている場合は、しっかりと休息を取りましょう。

筋肉の痛み

続いて考えられるのが筋肉の痛みです。

筋肉の痛みは、単純に筋肉痛だけではありません。また、筋肉痛にも種類がありますのでしっかりとチェックしておきましょう。

筋肉痛による痛み

最も考えられるのが、筋肉痛による痛みです。すでに腕に痛みを感じている方は、痛みが出始めたタイミングを振り返ってみましょう。

運動中もしくは、運動直後に筋肉が痛くなった場合は、即発性筋痛。

運動後翌日から数日後に筋肉に痛みを感じた場合は、遅発性筋痛である可能性が高いです。

どちらも筋肉痛になりますが、即発性の場合は、負荷が強すぎなかったか。遅発性の場合は、運動量が多すぎなかったか見直してみましょう。

肉離れや筋損傷による痛み

続いて筋肉痛よりも危険性が高いのが、肉離れや筋損傷による痛みです。

肉離れは、筋肉自体が部分的または全体に断裂を起こした状態を表しています。

懸垂によって起こりやすいのは、脇の腕側にある上腕三頭筋や肩回りの筋肉が断裂する場合があります。

断裂が起こると、患部が腫れたり、強い痛みが起こります。青く腫れたりブチブチとした音が聞こえる時もあります。

違和感を感じたら早急に医療機関を受診しましょう。

また、肉離れ以外にも腕から肩に付着する筋肉の損傷、肩腱板断裂または腱板損傷と呼ばれるものもあります。

なんとなく肩に違和感を感じたら、迷わず医療機関を受診しましょう。

明らかな外傷によるものは半数で、残りははっきりとした原因がなく、日常生活動作の中で、断裂が起きます。男性の右肩に多いことから、肩の使いすぎが原因となっていることが推測されます。

懸垂による怪我(炎症性疾患)

最後にあげられるのは、懸垂による炎症性の怪我によって腕が痛くなってしまう場合です。

懸垂は、決められた負荷と回数を繰り返し行う運動であり、背筋以外にも腕や肘には大きな負担となります。

今回ご紹介する炎症性疾患は、上腕二頭筋長頭腱炎と上腕骨外側上顆炎の2つです。

それぞれの特徴に関しては、後ほど詳しく解説していきます。

上記2つの疾患は、おもに筋肉の腱が何らかのストレスで炎症を起こし、痛みが起こるものです。

炎症性疾患になってしまった場合、基本的に炎症を抑えることが優先となります。

また、一部において症状が治りにくい難治性の場合があります。

痛みを放置してしまったり、診察に行くのが遅れてしまったりすることは、症状改善の妨げになりますので注意しましょう。

では具体的にどんな病態があるのか、危険なケースの見分け方はどうすればよいのか、次項でしっかりとご紹介していきます。

懸垂で腕が痛い危険なケースの見分け方

ここまでは、懸垂によって腕が痛くなってしまう3つの理由についてご紹介してきました。

ここからは懸垂で腕が痛い時に考えられる危険なケースの見分け方についてご紹介します。

懸垂で注意すべき危険なケースは以下の2つです。

- 上腕二頭筋長頭腱炎

- 上腕骨外側上顆炎

実際に炎症性疾患になってしまった場合、どんなケースに注意すればよいのでしょうか。

症状の見分け方や疾患の特徴、診断の目安まで、危険なケースについて解説していきます。

上腕二頭筋長頭腱炎

まず注意すべきは、上腕二頭筋長頭腱炎です。

上腕二頭筋は、腕にある力こぶを作る筋肉です。

なぜそのような部位で痛みが起こってしまうのでしょうか。

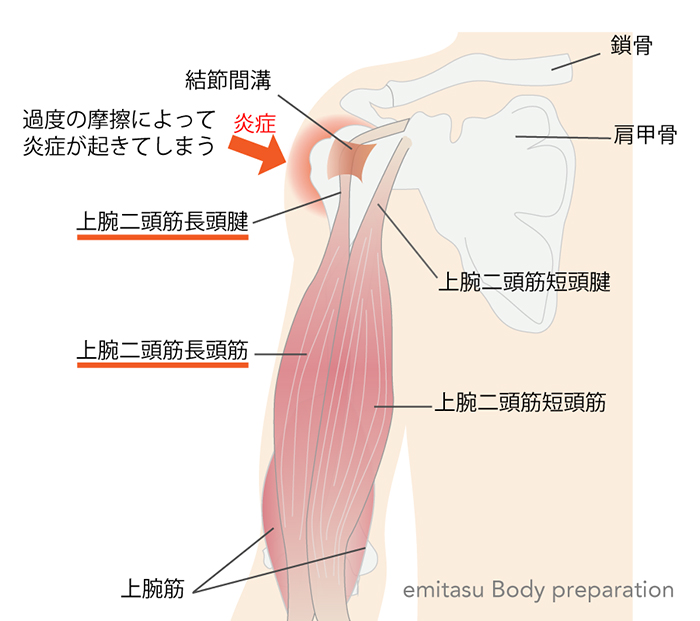

下記の画像をご覧ください。

引用:エミタス整体院

上腕二頭筋の筋肉自体は長頭と短頭など複数に分かれ、肩関節を通り肩甲骨についています。

その中でも長頭の腱は、結節間溝と呼ばれる部分を通ります。

結節間溝の部分で摩擦が起きやすく炎症が起きることによって上腕二頭筋長頭腱炎になります。

懸垂での繰り返し動作によって、長頭腱が損傷する恐れがあります。

野球の投球動作や、テニスのサーブ、バレーのアタック、などオーバーハンドスポーツをする方、重労働をされる方に多くみられます。

腕を上げたり、肘を曲げたりする際に、摩擦が起こり炎症を起こします。

このため、腕を上げようとしたり、荷物を持ち上げようと力を入れた際に、痛みが出ます。

症状が進行すると、慢性化したり腱の断裂を引き起こすこともあるので注意しましょう。引用:あい鍼灸院・接骨院

おもな症状は以下の通りです。

- 肘を曲げるように力を入れると痛む

- 腕を上げる、捻ると痛い

- 肩から上腕にかけて全体に痛む

- 肘前面が腫れているまたは内出血がある

上記のうち、下記2つは長頭腱の断裂の可能性もありとても危険です。

患部が腫れていたり、内出血がある場合には、早急に医療機関を受診しましょう。

症状が比較的軽度な場合、セルフケアも効果的です。

おもな方法としては、安静、テーピング、ストレッチやマッサージがあります。

上記のような方法を試してもなかなか改善しない方は、筋膜が影響している可能性があります。

詳しくは、懸垂の腕の痛みを今すぐ取るなら?をご覧ください。

上腕骨外側上顆炎

続いて上腕骨外側上顆炎です。

上腕骨外側上顆炎は、腕にある筋肉が付着する骨の部位が何らかのストレスで炎症を起こし、痛みがでる疾患です。

下記の画像をご覧ください。

上記の画像にある短橈側手根伸筋と呼ばれる筋肉が付着する上腕骨外側上顆で炎症が起こります。

この炎症は、筋肉の腱のごくわずかな断裂によって起こります。

上腕骨外側上顆炎は、その病態から通称テニス肘、とも呼ばれています。

テニスラケットを振る際によく使う部位で、中高年のテニス愛好家がこの病気になることが多いので、通称「テニス肘」と呼ばれています。テニスに限らず、同じラケットスポーツのバドミントンや卓球をはじめ、ゴルフや剣道など他の競技でも短橈側手根伸筋を酷使すると発生します。

短橈側手根伸筋は、手首を伸ばす筋肉の一つで、他の筋肉に比べて薄いという特徴があります。

そのため、懸垂のような体重を手で支える動作で手首に負担がかかると炎症が起きてしまうのです。

ものをつかんで持ち上げる動作やタオルをしぼる動作をすると、肘の外側から前腕にかけて痛みが出現します。多くの場合、安静時の痛みはありません。

患部の痛みが強い場合や、痛みが軽度でも3日以上同じ程度の痛みが続いていたり、腫れがある場合は受診しましょう。

おもな治療方法としては、安静が最優先です。痛みを抑えるためのステロイド注射やテニス肘用のバンドを使用する場合もあります。

また、筋膜の硬さが痛みを起こしている場合もあります。詳しくは、懸垂の腕の痛みを今すぐ取るなら?をご覧ください。

懸垂で腕が痛い時の5つの対処法

ここまで懸垂で腕が痛くなってしまう理由や危険なケースについて解説してきました。

ここからは、実際に腕が痛くなってしまった場合に効果的な対処法を5つご紹介します。

痛みが日常生活に支障をきたすほど強い程度であったり、セルフケアで対処するのが不安な方は、迷わず医療機関を受診しましょう。

痛みが強い時は安静

まず最も優先されるのが安静です。

安静が特に効果的になるのは以下の場合です。

- オーバーユース

- 筋肉痛による痛み

- 炎症性疾患

特に炎症性疾患の場合、安静は必須となりますので注意しましょう。

患部がやや腫れていたり、熱を持っている場合は、整形外科のある病院を受診しましょう。

受診を待つ間は、アイスバッグでアイシングすることも効果的です。

また寝る時や安静にするときは、腕をつぶさないことや理科まないように位置を工夫して休みましょう。

ストレッチ

患部の痛みがある程度落ち着いてきて動かせるようになったらストレッチも効果的です。

今回は腕の痛みに効果的なストレッチをいくつかご紹介します。

上腕二頭筋のストレッチ

上腕二頭筋のストレッチは、上腕二頭筋長頭腱炎の痛みや予防に効果的です。

無理のない範囲で試してみましょう。

開始姿勢:立った姿勢

- 肘を伸ばしたまま指先が内側になるよう捻る

- そのまま両手を後ろにあげる

- 体が傾かないように注意

- そのまま10秒ほどキープ

前腕のストレッチ

上腕骨外側上顆炎で痛みやすい短橈側手根伸筋のストレッチです。

開始姿勢:立った姿勢

- 腕を体の前に伸ばし、指を下に向けて手首を手前に曲げる

- 反対の手で手の甲を持ち手前にゆっくりと引く

- 前腕の上側をのばしたまま10秒キープ

マッサージ

ストレッチを行うのは少し抵抗があるという方は、マッサージが効果的です。

マッサージは、特に筋肉痛や炎症が治まり、少しづつ動かせるようになった時に行えるとなお良いでしょう。

今回は、腕の中でも上腕二頭筋まわりと前腕の伸筋群に対するマッサージをご紹介します。

上腕二頭筋まわりのマッサージ

おもに肘を曲げる作用のある上腕二頭筋に対するマッサージです。強く押すと力が反発して緊張してしまうので優しく行いましょう。

開始姿勢:片手をテーブルまたは床に置いた姿勢

- 片方の肘を伸ばし指先を手前に向けるよう手のひらを置く

- 反対の手で上腕を包むように持ちゆっくりとマッサージする

- 肩の下あたりから肘の付け根あたりまで繰り返し行う

前腕伸筋群のマッサージ

肘の外側の痛みにも影響しやすい前腕の伸筋群のマッサージです。

筋肉が細かいため指を使って行いましょう。

開始姿勢:片手をテーブルまたは床に置いた姿勢

- 手の甲をつけるように置く

- 反対の手で前腕の包み込み、腕の真ん中あたりを指先で触る

- 肘のあたりから前腕の中央まで繰り返し行う

筋トレ

ある程度痛みが落ち着いてきたらトレーニングを行い、懸垂に必要な基礎体力を身につけましょう。

今回は、懸垂の方法を少し変えて負荷のかかりすぎないトレーニングをご紹介します。

痛みに応じて行い、慣れて来たら普段の懸垂を再開していきましょう。

斜め懸垂

斜め懸垂は、足を地面に設置させているため体重による負荷がかかりにくいのが特徴です。

開始姿勢:肩幅よりも少し広めに順手でバーをもつ

- 足を地面につけて肘を伸ばし、体を斜めに立つ

- 肘をお腹の側面に近づけるように曲げていく

- しっかりと近づけたらゆっくりと元の位置に戻る

ネガティブレッブ

台を使って体重を支え、持ち上げる動作をなくすこともできるメニューです。負荷量は自由に変えることができます。

開始姿勢:バーを肩幅より少し広めに順手で持つ

- 台の上に乗り体を斜め前にゆっくりと持ち上げる

- 足を台から外したら、肘をゆっくりと伸ばしていく

- 肘をしっかりと伸ばしたら台を使って体を持ち上げる

負荷量やフォームの見直し

体が十分に柔らかく筋力も十分なのに腕が痛くなってしまう。

そんな方は負荷量やフォームが間違っているかもしれません。

懸垂はどなたでも取り組めるメニューですが、やり方も個人差が大きいです。

負荷量の正しい設定には、RM法がおすすめです。

RMは、Repetition Maximum(レペティション・マキシマム)=最大反復回数といいます。

懸垂を行って10回が限界という方は、その負荷は10RMとなります。

筋肥大を目的とする場合は、8~12RMが効果的とされています。

そのため、20回も簡単にできる!という方は、筋肥大ではなく筋持久力に対するトレーニングになってしまっています。

回数が増えていけば関節に対する負荷も増えやすいため怪我につながりやすいです。

懸垂を腕の痛みなく行う正しいフォーム

ここまで懸垂で腕が痛くなってしまう場合の対処法についてご紹介してきました。

しかし、腕が痛くなってしまう理由として意外に多いのが、フォームが間違っている場合です。

ここでは正しい懸垂のフォームについておさらいしてみましょう。

- 手のひらを手前に向けてバーを握る

- 手の幅は肩幅と同じ

- 肩甲骨を意識してあごの高さまで体を上げる

- 姿勢を崩さないようトップでキープ

- ゆっくりと肘を伸ばし切らないところまで戻す

腕を痛めてしまう方は、肘や手首に意識が生じやすいので、肩甲骨の動きをしっかりと感じながら行ってみましょう。

懸垂以外でも効果的な初心者向けトレーニング

最後に懸垂以外で初心者でも簡単に取り組めるトレーニングをご紹介します。

おもに背中にある僧帽筋に対するトレーニングです。

僧帽筋トレーニング

背中にある僧帽筋がターゲット。懸垂でも使用頻度の高い筋肉となるため鍛えておくことで懸垂に備えることができます。

開始姿勢:座ってタオルを持った姿勢

- タオルの両端を頭上で持つ

- 頭の後ろをタオルが通るように、肘を斜め下方向に引いていく

- ゆっくりと元の位置に戻す

- 10回2~3セットををゆっくりと繰り返す

懸垂の腕の痛みを今すぐ取るなら?

「対処法を行ってもなかなか痛みが改善しない」

「痛みを早く取ってトレーニングを再開したい」

このように悩まれている方もいらっしゃると思います。

実は、今回ご紹介した使い過ぎ、間違ったフォームなどに当てはまらず痛みが起こる場合があります。

その場合、筋膜が問題となっている可能性があります。

筋膜は、全身の動きを滑らかに効率的に働かせるためにある薄い膜です。

筋膜が硬くなったり、滑りが悪くなってしまうと体の動きが硬くなり、痛みを起こす場合もあります。

そのため筋膜に対して適切な介入が必要になるのです。

そして当院は、筋膜由来の痛みや動きづらさに対し、筋膜リリースという施術を行う専門店です。

当院での施術効果は、以下の動画を参考にしてください。

このように肘や腕に痛みがある方でも、当院での施術効果を実感していただいております。

他にもたくさんの方に、施術効果を体感していただきました。

気になる方は、詳しくは下記の記事をご覧ください。

当院は、全国幅広いエリアでご相談をお待ちしております。

なかなかご来店できないという方もご安心ください。

当院では、LINEで痛みの対処法や効果的な筋膜リリース動画を配信しております。

無料でご覧になれますので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

今回は、懸垂で腕が痛くなる原因と対処法について詳しくご紹介してきました。

懸垂による腕の痛みをおさらいすると、練習の方法・量の問題、筋肉痛の問題、炎症の有無が関係しています。

上記の問題とは別に、原因として重要になるのは筋膜性の痛みの場合です。

筋膜由来の痛みの場合、筋膜自体に適切な介入をしないと痛みの変化は起こりにくいです。

しかし、しっかりと適切な介入を行えば痛みも即時的に改善します。

なので、ぜひ当院のような筋膜リリース専門店にぜひ一度、ご相談ください。

理学ボディでは、痛みなくトレーニングが行えるように全力でサポートいたします。

痛みをなくし、楽しいトレーニングを再開しましょう!